Wärmepumpen

Wärmepumpen haben sich längst durchgesetzt: Durch ihre Technologie sind sie vielseitig einsetzbar – und lassen sich umweltfreundlich betreiben.

Text — Raphael Hegglin

DIE GEBURTSSTUNDE …

… der Wärmepumpe lässt sich nicht genau beziffern. Doch liegt sie weit zurück: Bereits 1852 konnte der Physiker Lord William Thomas Kelvin nachweisen, dass sich Kältemaschinen – die damals bereits erfunden waren – auch zum Heizen verwenden lassen. Und er zeigte auf, dass Wärmepumpen weniger Strom benötigen als direktelektrische Heizungen.

Zahlreiche Physiker und Ingenieure versuchten darauf, die Funktionsweise der Kältemaschine umzukehren, um damit zu heizen. Einer von ihnen war der Schweizer Heinrich Zoelly. Er erhielt als erster ein Patent für eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe. Sie entnahm Wärme aus dem Boden. Die Geschichte der Wärmepumpe blieb danach eng mit der Schweiz verbunden: 1936 baute Escher-Wyss in Zürich die weltweit erste Wärmepumpenanlage. Sie bezog ihre Wärme aus der Limmat und beheizte das Rathaus.

INFO

FUNKTION VON WÄRMEPUMPEN

Eine Wärmepumpe ist technisch betrachtet ein umgekehrt arbeitender Kühlschrank – die Wärme fliesst einfach in die andere Richtung. Eine Wärmepumpe entzieht also der Umgebung Wärme und leitet sie ins Heizungswasser. Das funktioniert über Verdampfen und anschliessendes Kondensieren eines Wärmeübertragungsmediums wie zum Beispiel Ammoniak. Mit der verbrauchten Menge Strom gewinnen Wärmepumpen etwa die 3- bis 5-fache Menge an Wärmeenergie. Quantifizieren lässt sich dies durch die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie beziffert, wieviel Heizungswärme durch eine Einheit Strom im Jahresdurchschnitt erzeugt wird. Die JAZ bewertet ein gesamtes System, nicht nur die Wärmepumpe selbst.

Dagegen handelt es sich bei der Leistungszahl (Coefficient of Performance (COP)) um das Verhältnis von abgegebener Heizwärmeleistung zur eingesetzten elektrischen Antriebsleistung des Verdichters. Der COP ist ein Laborwert, der Wärmepumpen zwar untereinander vergleichbar macht, jedoch nicht viel über den tatsächlichen Stromverbrauch in einem spezifischen Haus aussagt. Typische Werte für JAZ sind:

- Luft-Wärmepumpe: 3 bis 3,5

- Erdsonden-Wärmepumpe: 3,5 bis 5

- Wärmepumpen, welche die Wohnungsabluft nutzen: 3,5 bis 5

- Wärmepumpen mit Eisspeicher: 3,5 bis 5

BIS FÜNFFACHE WÄRMEMENGE

Die Wärmepumpe von Escher-Wyss beheizte das Zürcher Rathaus 63 Jahre lang. Erst 2001 wurde sie durch ein neueres Modell ersetzt – einsatzfähig ist sie bis heute geblieben. Was sie nicht mehr zeitgemäss machte, war ihre Leistung: Moderne Wärmepumpen produzieren mit derselben Menge Primärenergie (Strom) über doppelt so viel Wärme. So reicht heute die Leistung von einem Kilowatt aus, um zwischen drei und fünf Kilowatt Wärme zu produzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe selbst hängt massgeblich von der Wärmequelle ab. Je wärmer diese ist und je mehr Wärme sie speichern kann, desto besser ist der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe. Daher arbeiten Wärmepumpen mit Erdsonde (Sole-Wasser-Wärmepumpen) effizienter als Luft-Wärmepumpen. Denn in 50 bis 200 Metern Tiefe liegen die Bodentemperaturen konstant zwischen 8 und rund 15° Celsius – während die Aussentemperatur im Winter oft unter null Grad fällt.

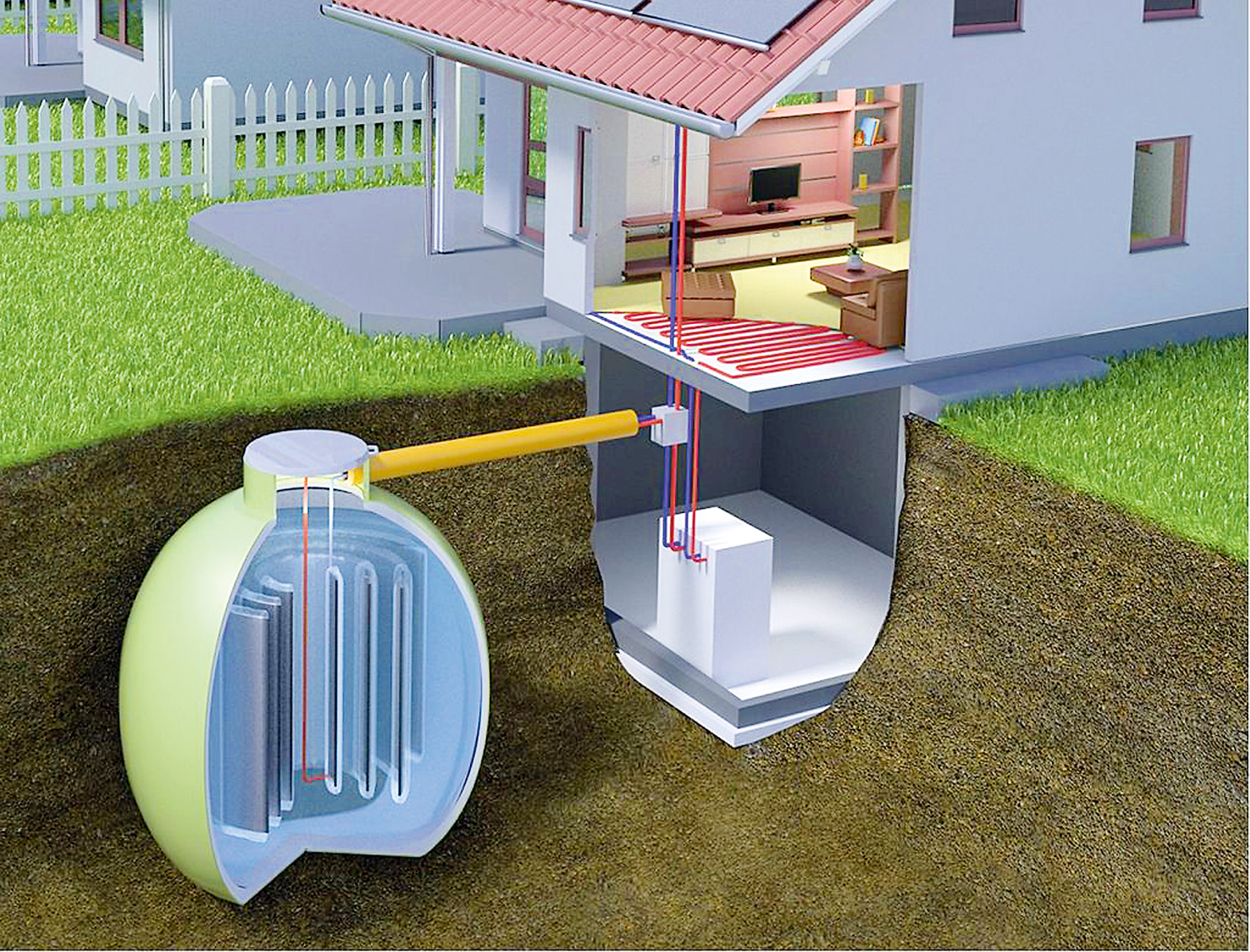

Eisspeicher sind einfache, unterirdische Tanks

HERKUNFT DES STROMS ENTSCHEIDEND

Die Erdsonde macht eine Sole-Wasser-Wärmepumpe um etwa 10‘000 bis 15‘000 Franken teurer als eine Luft-Wärmepumpe. Ausserdem braucht es entsprechende Bewilligungen für eine Bohrung – je nach Untergrund und Grundwasser kann sie nicht bewilligt werden. Über die Lebensdauer gerechnet kosten beide Wärmepumpen-Typen etwa gleich viel. Die Umweltbilanz der Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde fällt hingegen besser aus. Wie umweltfreundlich eine Wärmepumpe ist, hängt jedoch in erster Linie vom verbrauchten Strom ab. So fällt die Umweltbilanz einer mit Ökostrom betriebenen Wärmepumpe – egal ob mit oder ohne Erdsonde – besonders gut aus.

CHECKLISTE

WICHTIGSTE INFOS AUF EINEN BLICK

- Je tiefer die Vorlauftemperatur, desto effizienter kann eine Wärmepumpe arbeiten.

- Die Jahresarbeitszahl (JAZ) sollte möglichst hoch sein (über 2,7).

- Bei Luft-Wärmepumpen muss auch der Schallschutz berücksichtigt werden.

- Bohrungen für Erdsonden erfordern eine offizielle Bewilligung.

- Klären Sie frühzeitig ab, ob Fördergelder verfügbar sind. Oft müssen diese vor Baubeginn beantragt werden.

WÄRME AUS DER ABLUFT

Die Effizienz von Wärmepumpen konnte laufend verbessert werden. Ebenfalls sind sie kompakter sowie leiser geworden, und ihre Wartungskosten fallen tendenziell günstiger aus als jene von Verbrennungsheizungen. Trotzdem besteht weiteres Entwicklungspotenzial. Ein Trend geht hin zu integrierten Anlagen. Bei solchen sind zum Beispiel Wärmepumpen in eine Lüftungsanlage integriert und entziehen der Abluft Wärme, bevor diese ausströmt. Diese Technologie gelangt heute hauptsächlich in Mehrfamilienhäusern zum Einsatz. Künftig sollen auch einfache sowie kostengünstige Kleinanlagen – zum Beispiel kombiniert mit einer Fensterlüftung – auf den Markt kommen.

INFO

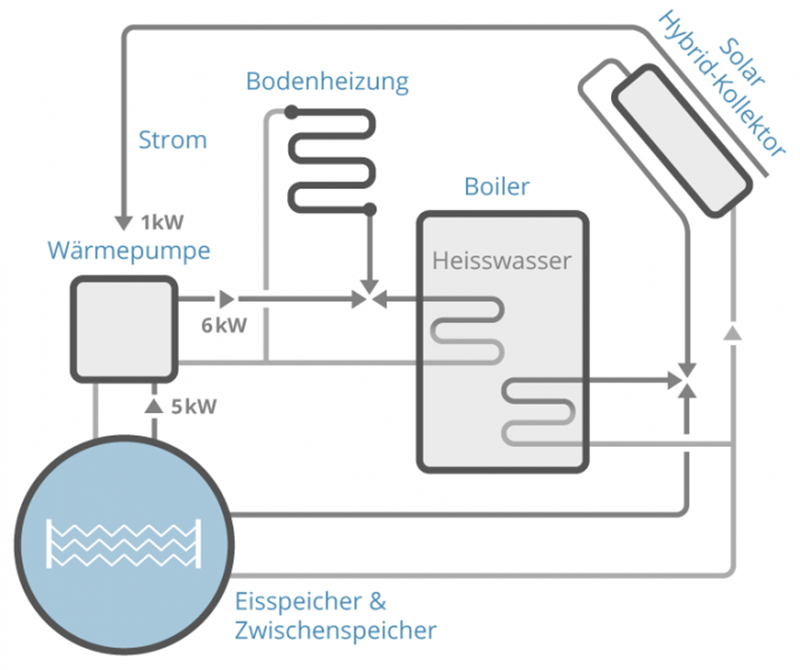

EIS ALS WÄRMERESERVOIR

Es mag auf den ersten Blick verblüffen, doch ein Eisspeicher verbessert die Effizienz einer Wärmepumpe deutlich. Sie liegt etwa auf dem gleichen Niveau wie mit einer Erdsonde. Der Vorteil ist jedoch, dass für einen Eisspeicher kein kostspieliges Bohrloch erforderlich ist.

Beim Eisspeicher handelt es sich um einen einfachen, ungedämmten Tank, der unter der Erdoberfläche liegt. Mittels Wärmepumpe entzieht man dem Wasser im Tank Wärme. Dieser Prozess hört bei 0 Grad Celsius nicht auf – im Gegenteil: Beim Gefrieren gibt das Wasser erhebliche Mengen an Kristallisationsenergie frei, welche die Wärmepumpe ebenfalls aufnimmt. Erst wenn das Wasser im Eiswärmespeicher gefroren ist, steht keine Wärme mehr zur Verfügung. Tagsüber wird der Speicher wieder erhitzt und das Eis zum Schmelzen gebracht. Dies zum Beispiel durch Wärme aus Solarkollektoren oder durch Abwärme. Der Tank mit Wasser und die Solarkollektoren müssen so dimensioniert sein, dass auch in Kälteperioden genug Energie zur Verfügung steht.

Neben Wärmespeichern für Wärmepumpen zeichnet sich ein weiterer Trend ab: Solarstrom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern selbst verbraucht und die Überschüsse im hauseigenen Batteriespeicher gespeichert. Mit einer grosszügig dimensionierten Photovoltaikanlage gelingt es so, neben dem Haushaltsstrom auch Strom für die Wärmepumpe zu produzieren.

WÄRME FÜR DEN WINTER SPEICHERN

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf Energiespeichern, die sich bei Bedarf von Wärmepumpen anzapfen lassen. Schon heute gibt es solche in Form von Eis und Erdspeichern. Sie funktionieren so, dass die im Sommer durch Kühlen abgeführte Wärme in Tanks oder im Erdreich gespeichert wird. Während der Heizperiode greift die Wärmepumpe auf diese Wärme zurück und arbeitet dadurch besonders effizient.

Noch sind Wärme-Speichersysteme aufwendig und gelangen hauptsächlich als Grossanlagen zum Einsatz. Beispielsweise im Zürcher Prime Tower, wo 23 Eis-Kältespeicher mit mehreren Wärmepumpen und Wärmeaustauschern zusammenarbeiten. Künftig sollen kleine – und bezahlbare – Anlagen auf den Markt kommen. Die Effizienz von Wärmepumpen könnte sich dadurch noch einmal steigern – obwohl sich an ihrem über 150-jährigen Funktionsprinzip nichts ändert.